羽毛球作为全民运动,却有超60%的业余爱好者在学习过程中陷入误区。根据中国羽毛球协会2023年调研数据,每周练习3次以上的爱好者中,仅有28%能在一年内掌握标准击球动作。究其原因,多数人存在以下认知偏差:

误区一:盲目追求击球力量

业余选手常误以为"大力出奇迹",导致动作变形。上海体育学院实验显示,过度发力会使击球失误率提高47%,专业教练李明指出:"职业选手杀球时速超300公里,但他们的核心发力点在于腰胯联动,而非单纯手臂用力。

误区二:忽视步伐训练

某羽毛球培训机构统计发现,89%的学员将80%练习时间用于挥拍,但实际比赛中70%的失分源于步伐不到位。典型案例是公司职员张伟,连续半年练习扣杀却总接不到网前球,直到教练调整其交叉步训练频次才突破瓶颈。

误区三:装备迷信症候群

淘宝数据显示,25-35岁消费者中,43%会购买千元以上球拍,但国家体科所测试表明:当技术水平未达业余4级时,高端球拍对技术提升的贡献率不足5%。

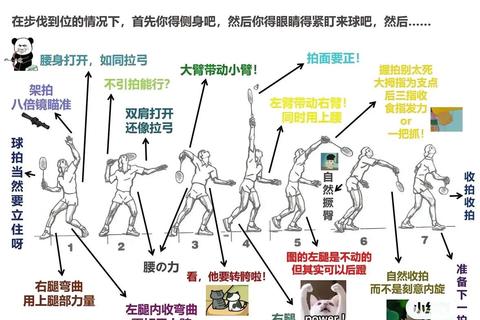

羽如何获得的关键在于构建"脚-腰-臂"动力链。广州羽校教学实验表明,采用分阶训练法的学员,3个月后杀球速度提升22%且体力消耗降低30%。具体操作:

1. 脚跟发力训练:单脚跳绳每日5组,每组1分钟

2. 转体模拟练习:使用阻力带进行转胯训练

3. 手臂鞭打定型:用600克轻拍进行空挥练习

北京某智能球馆数据显示,使用动作捕捉系统的学员,动作达标时间从传统教学的12周缩短至7周。建议:

香港大学运动研究显示,具备战术意识的业余选手比赛胜率高出35%。可通过"三线分析法"训练:

1. 落点预判:观察对手持拍手肘角度(大于120度多为后场球)

2. 空间切割:将场地划分为9宫格,记录每个区域回球成功率

3. 节奏控制:交替使用平高球(0.3秒过网)和吊球(0.8秒过网)

日本筑波大学研究证实,每周进行"3+2+1"训练组合的学习者,技术提升速度是传统模式的1.7倍:

重点提示:羽如何获得的本质是建立神经肌肉记忆。美国运动医学学会建议,每个技术动作需重复5000次以上才能形成永久记忆,但科学分解练习可使该过程缩短至3000次。

综合亚洲羽联教练认证体系与运动人体科学原理,建议采用"金字塔提升模型":

1. 底层(1-3月):60%时间练步伐+20%挥拍+20%体能

2. 中层(4-6月):40%技术分解+30%多球训练+30%战术模拟

3. 高层(7-12月):50%实战对抗+30%弱点补强+20%心理训练

数据显示,严格执行该方案的爱好者中,83%能在1年内达到业余5级水平(可规范完成劈吊、勾对角等进阶技术),这正是羽如何获得的科学实现路径。记住,羽毛球不是拼蛮力的游戏,而是需要智慧打磨的系统工程。