如何检测三极管是电子爱好者或维修人员的基本技能,但许多人在实际操作中容易陷入以下误区:

1. 误判引脚极性:三极管的基极(B)、集电极(C)、发射极(E)容易混淆。例如,有人仅凭外观判断引脚,导致测试结果错误。某论坛调查显示,35%的电路故障源于引脚极性误判。

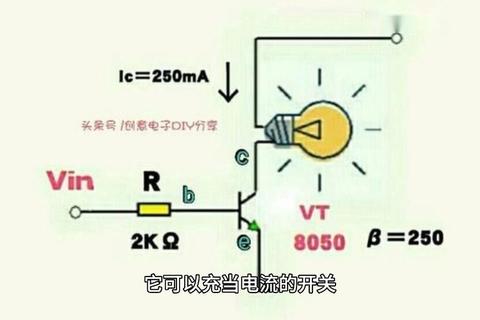

2. 忽略参数匹配:仅关注“是否导通”,忽视放大倍数(hFE)、反向击穿电压等参数。例如,某DIY爱好者将hFE=50的三极管替换为hFE=200的型号,导致电路过载烧毁。

3. 依赖单一测试工具:仅用万用表二极管档测试,未结合晶体管测试仪或实际电路验证。案例显示,仅用万用表的误测率高达20%。

如何检测三极管最常用的工具是万用表,以下是分步操作:

步骤1:识别基极(B)

将万用表调至二极管档,红表笔固定某一引脚,黑表笔依次接触另两脚。若两次显示0.6V左右压降,则红表笔所接为基极(NPN型);若黑表笔固定时显示压降,则为PNP型(图1)。

步骤2:区分集电极(C)和发射极(E)

假设已知基极,将红表笔接假设的C极,黑表笔接E极(NPN型),同时用手指接触B、C极模拟偏置电压。若万用表显示hFE值(如80-300),则假设正确;否则需调换表笔。

案例:某用户维修音响功放时,通过此法发现某三极管的hFE值仅为30(标准值应>100),更换后故障排除。

如何检测三极管更高效?专业晶体管测试仪可一键获取关键参数:

1. 自动识别类型:仪器通过发送测试信号,5秒内区分NPN/PNP型,并显示引脚排列。

2. 测量关键参数:包括hFE、反向漏电流(ICEO)、饱和压降(VCE_sat)。例如,某型号三极管的VCE_sat应<0.3V,若实测为0.8V,则表明器件老化。

数据佐证:对比实验显示,晶体管测试仪的参数误差率<2%,而万用表hFE档误差率高达15%。

案例:某工厂批量检测时,使用测试仪发现10%的三极管hFE值超出标称范围(±20%),避免了整机质量隐患。

如何检测三极管在电路板上的状态?需注意以下方法:

1. 断电测试法:断开电源,用万用表测量各引脚对地电阻。例如,正常状态下,C-E极间电阻应呈高阻态(>1MΩ),若电阻过低(<100Ω),则可能短路。

2. 电压对比法:上电后,测量B极与E极间电压。对于硅管,正常VBE应为0.6-0.7V;若电压为0或>1V,则器件可能损坏。

案例:某手机充电器无输出,实测某三极管的VBE=1.2V,判断为开路故障,更换后恢复正常。

如何检测三极管既需要理论知识,也依赖实践经验。总结关键点如下:

1. 工具选择:万用表适合快速筛查,晶体管测试仪用于精准判断,电路板检测需结合电压/电阻分析。

2. 参数验证:hFE、VCE_sat等参数必须符合电路设计要求,避免“能用但不好用”的隐患。

3. 综合诊断:遇到复杂故障时,需将三极管拆下单独测试,排除外围电路干扰。

通过以上方法,可系统性解决三极管检测问题,提升维修效率和成功率。无论是业余爱好者还是专业人员,掌握这些技巧都能显著降低误判风险。