在移动互联网高速发展的今天,“点点屏幕就能赚钱”的诱惑让红包手游成为无数玩家趋之若鹜的对象。这类游戏以“注册送红包”“升级领现金”等宣传语吸引用户下载,却在看似丰厚的奖励背后暗藏层层陷阱。从虚假提现门槛到动态等级规则,从诱导充值到信息盗用,红包手游的骗局套路早已形成完整的产业链条,让不少玩家在投入时间与金钱后才发现“竹篮打水一场空”。

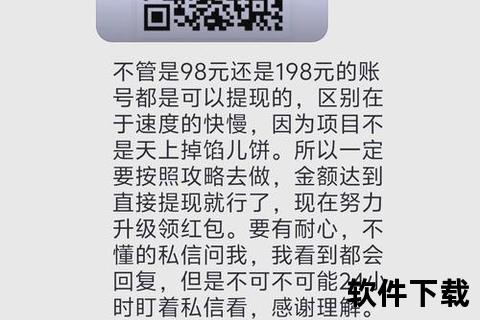

红包手游最核心的套路在于提现规则的隐蔽性与动态调整性。以网页1中提到的三国题材放置类游戏为例,玩家注册时被告知可领取198元红包,但实际提现需累计满300元,而后续任务中30天内升到114级才能领取188元的设计远超普通玩家能力范围。这种“低门槛进入,高难度兑现”的模式,本质上是通过信息不对等制造虚假希望。玩家在初期获得的0.3-3.8元小额奖励(如网页2中的消消乐游戏案例)会快速累积到接近提现门槛的金额,此时系统会通过降低奖励频率、增加任务复杂度等方式迫使用户邀请好友或充值加速。

更隐蔽的是动态调整的提现规则。网页33揭露的《西游仙魔传》案例中,提现等级要求从宣传的328元对应等级,在实际操作中被暗中调整为1350级,且升级速度与充值金额直接挂钩。这种“拼多多式砍一刀”机制,使得玩家越接近目标,所需投入的时间和金钱呈指数级增长。例如某玩家充值1400元后仍无法达标,最终只能提取0.01元,这与网页18中“我要修仙”手游的套路如出一辙——通过VIP特权、经验包购买等付费机制,将免费玩家与付费玩家的升级效率差距拉大至数十倍。

在具体操作层面,红包手游的骗局往往呈现多阶段诱导特征。第一阶段通过高频次广告投放建立信任感,如网页33提到的明星代言、网红话术,甚至伪造“玩家”提现成功的虚假截图。第二阶段则利用心理锚定效应,例如网页89中用户反映的《有趣的蜘蛛》游戏,初期每小时能获得0.5元奖励,但在达到提现标准的99%时,系统突然要求“激活账号”并强制观看60秒广告,最终实际到账仅0.3元。

更值得警惕的是个人信息泄露风险。网页25披露的“五行红包”App以集卡提现为名,要求用户提交身份证、银行卡等敏感信息;网页98总结的新型微信红包骗局中,虚假链接可能携带木马病毒。这些行为已超出普通消费欺诈范畴,涉嫌触犯《刑法》中关于侵犯公民个人信息罪的规定(如网页54中范某因诈骗游戏装备被判刑的案例)。

当前法律对红包手游骗局的规制存在明显滞后性。虽然《广告法》第四条明确禁止虚假宣传,但网页33指出,多数游戏公司通过“小字提示”规避责任,例如在宣传页面底部标注“具体规则以游戏内为准”。这种文字游戏使得消费者维权时难以固定证据。更严峻的是责任主体分散化,如《西游仙魔传》的研发、运营、收款分属三省公司,玩家投诉时遭遇“踢皮球”,而平台方对广告审核流于形式,默许“动态门槛”“时间压迫”等诱导性内容传播。

从经济学视角看,违法成本过低助长了骗局蔓延。网页33数据显示,某游戏公司因虚假宣传被罚30万元,但其单日流水已超过罚金十倍。这种“罚酒三杯”的惩戒力度,与网页41中反诈中心总结的“诈骗公式”——“低价出售+虚假交易+转账”形成了荒诞呼应:当欺诈收益远超风险成本时,黑产从业者自然趋之若鹜。

对普通玩家而言,识破骗局需掌握三重验证原则:一是查验平台资质,优先选择趣闲游、悬赏游等接入第三方资金监管的App;二是警惕“付费加速”机制,任何需要充值才能解锁提现权限的设计都涉嫌违规;三是保存证据链,包括充值记录、客服对话截图等,以便通过12315平台或网信办举报。

在系统治理层面,亟需建立游戏广告分级审核制度。参考网页65中莉莉丝游戏的风控经验,平台可对涉及现金奖励的广告实施“双录”机制——要求广告主提交完整的提现规则说明视频与文字备案。同时可借鉴网页41中反诈中心提出的“涉诈信息查询”系统,允许玩家输入游戏名称自动检索风险提示。而对于屡次违规的企业,应参照网页54中上海金山法院的判例,探索“从业禁止令”等新型惩戒手段。

这场与红包手游骗局的博弈,本质上是技术进步与人性弱点的角力。当玩家们认清“天下没有免费的午餐”,当监管体系织密“数据+法律”的防护网,当平台企业摒弃流量至上的短视思维,这类披着娱乐外衣的金融陷阱才能真正失去生存土壤。未来研究或可聚焦于区块链技术在游戏提现机制中的应用,通过智能合约实现奖励规则的不可篡改性,为行业正本清源提供技术支撑。